【受験生必見】勉強継続のコツ7選!挫折しない学習法で合格を掴め

この記事で学べる内容

受験勉強を始めても「3日坊主で終わってしまう」「毎日の勉強が続かない」そんな悩みを抱えていませんか?

実は、多くの受験生が継続できずに挫折してしまうのには理由があります。

私自身も受験生時代、完璧な勉強計画を立てては挫折し、「今度こそは」と思っても同じことを繰り返していました。

この記事では、そんな経験を踏まえて、継続力を身につける実践的な方法をお伝えします。

この記事で学べること:

- 挫折しない勉強習慣の作り方

- 継続するための7つの具体的なコツ

- スマホとの正しい付き合い方

- 効果的なアウトプット学習法

継続できない理由

多くの受験生が陥る最大の罠は「完璧主義」です。私も受験生時代、朝5時起床、夜10時就寝という完璧なスケジュールを立てていました。しかし、一度寝坊してしまうと「今日はもうダメだ」と思い、その日の勉強計画がすべて崩れてしまうのです。

このような経験はありませんか?実は、これこそが継続を阻む最大の敵なのです。

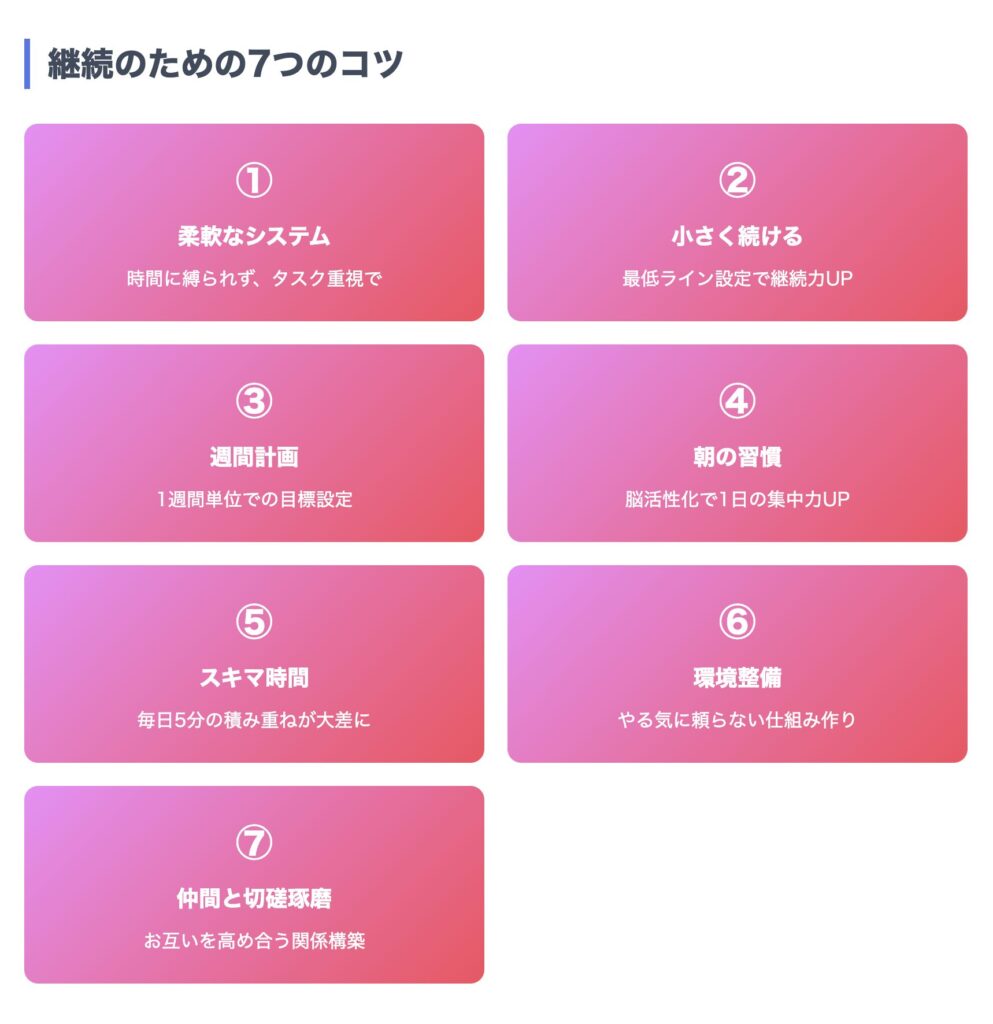

継続するための7つのコツ

①柔軟なシステムを作る

❌ 悪い例: 朝6時に起きて7時から勉強開始

⭕ 良い例: 起床後30分以内に勉強開始

寝坊しただけで1日が台無しになるようなルーティンは避けましょう。時間に縛られすぎず、「起きてから○○する」や「朝の時間は、〇〇と△△をやる」という流れを重視することが大切です。

時間に縛られた習慣ではなく、タスクに重きを置いた習慣作りを心がけましょう。

②小さく続ける

いきなり2時間の勉強を目標にするのではなく、「最低限の習慣」から始めましょう。

最初は「1問解く」だけでも良しとしていました。やる気が出ない日でも、1問解くだけなら続けられます。不思議なことに、始めてしまうと自然と続けたくなるものです。

最低ラインを設定する

私は「最低ライン」を作成していました。

当時は、

- 「英語の音読・シャドーイング」

- 「理系科目それぞれ5問ずつ」

この2つを最低ラインとしていました。

正直、これだけでは足りないと思います。しかし、まずはこの「最低ライン」をクリアするように勉強することで、気持ちも楽ですし、継続もしやすく、その後は「今日はもう最低限の勉強はしている!」という安心感を持ったまま勉強することができました。

③計画を立てる

大学受験では膨大な量を学ぶ必要があります。

すべての範囲に触れるためには、ゴールから逆算して、計画を立てる必要があります。

月間や年間計画よりも、週間計画が最も効果的です。1週間という期間は、調整しやすく、達成感も得やすいです。

週間計画の具体例:

- 「〇〇の第1章を進めよう」

- 「この問題集を20ページ演習しよう」

このように具体的な数値を使って、1週間のToDoリストを作りましょう。

おすすめの方法:

- ノート

- 手帳

- 勉強アプリ

1週間ごとに振り返りを行い、進捗の反省や改善点などをメモしておきましょう。

継続の観点で言うと、この振り返りにより、勉強が継続できた日の傾向や、失敗する日のパターンを掴めたら、継続率を上げることができます。

④朝の勉強習慣で差をつける

朝の勉強には3つの大きなメリットがあります:

- 脳を活性化: 朝の勉強で脳が活性化し、1日を通して集中力が持続しやすくなります

- メリハリのある生活: 放課後に4時間→朝に2時間&放課後2時間などのように、学習時間を分割することができ、メリハリのある学習をすることができます

- 本番対策: 多くの入試は午前中に実施されるため、朝型のリズムを整えて、その時間帯に慣れておきましょう

⑤スキマ時間の活用術

たった5分10分というわずかな時間でも、積み重ねると大きな差になります。

具体例: 電車通学で毎日5単語ずつ覚える

- 1日5単語 × 365日 = 1,825単語/年

- 高校3年間で約5,500単語

これだけで大学受験に必要な単語量をカバーできます。スキマ時間を侮ってはいけません。

⑥環境整備と仕組み化

継続できない最大の理由は「やる気に頼っていること」です。やる気は波があるため、仕組み化によって自然と勉強できる環境を作ることが重要です。

環境整備

環境を整備するのは大事です。ものが散らかり、雑然とした部屋では集中ができないし、気が散るアプリばかりのスマホが近くにあっては集中はできないでしょう。

勉強に集中するためには、「この環境だったら勉強に集中できて当たり前だよね」という環境を作りましょう。

環境整備の例

- 部屋を整理整頓する:机の上や周辺に余計なものを置かず、勉強に必要なもののみを配置する

- 照明を調整する:適度な明るさで目が疲れにくい環境を作る

- 雑音を排除する:テレビを消す、家族に勉強時間を伝えるなど静かな環境を確保する

- スマホの誘惑を断つ:通知をオフにする、勉強の邪魔になるアプリを削除またはフォルダの奥に隠す。また、勉強時間はスマホを別の部屋に置く、または機内モードにする

仕組み化

- 時間を固定する: 「帰宅したらまず30分勉強」「起床後は5問解く」など、生活リズムに組み込む

- 場所を決める: いつも同じ場所で勉強することで、その場所に座るだけで勉強モードに切り替わる

- 勉強をしやすくする: 「机の上を教材のみに整える」「音声やスマホアプリを活用する」

特に効果的だったのは「勉強道具を常に見える場所に置く」ことです。視覚的な刺激によって「そうだ、勉強しなきゃ」という意識が自然と芽生えます。

また、勉強を始める手間が省かれることで、億劫だった勉強への取り組みがスムーズになりました。

スマホとの正しい付き合い方

スマホは勉強の大敵にもなれば、強力な味方にもなります。

やるべきこと:

- ダラダラ見てしまうアプリを削除

- 勉強中は通知をオフ

- 勉強アプリをホーム画面の見やすい位置に配置

特に通知設定にはこだわりましょう。せっかく集中していたのに、通知が鳴ったせいでプツンと集中が切れてしまってはもったいないです。すぐに確認する必要がある通知だけが鳴るような設定に変えましょう。

⑦仲間との切磋琢磨

学生の大きな武器は「友達の存在」です。ただし、傷の舐め合いではなく、お互いを高め合う関係を築くことが重要です。

効果的な活用法:

- 勉強時間を報告し合う

- 分からない問題を教え合う

- 辛いときに励まし合う

▼ 継続するテクニックについてもっと詳しく知りたい方はこちらへ

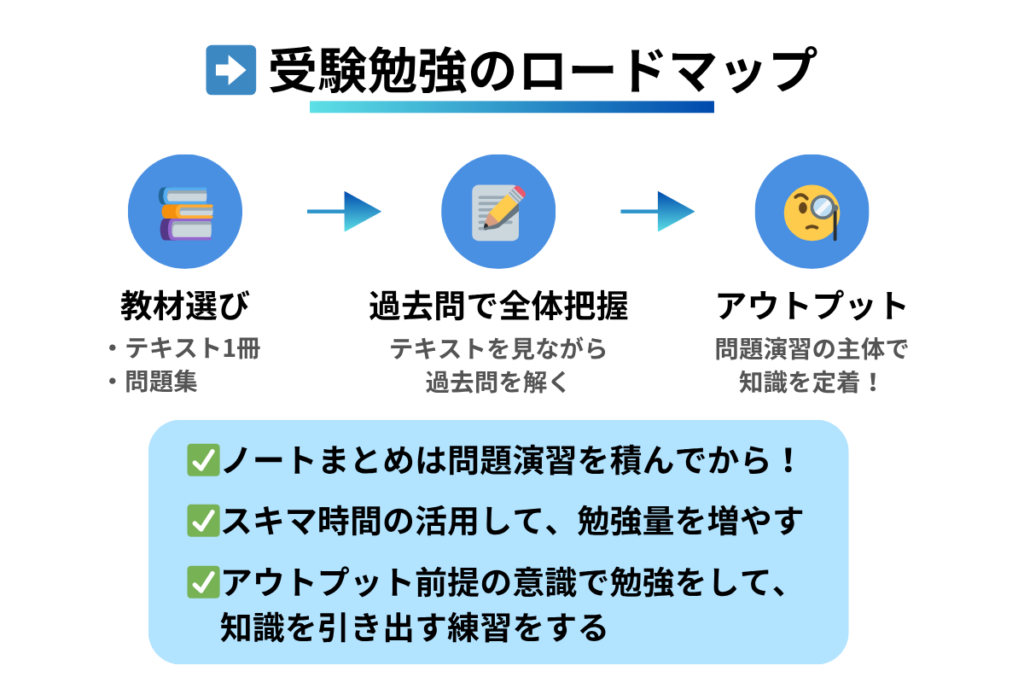

アウトプット主体の学習

まずは過去問で敵を知る

勉強を始める前に、必ず過去問をチェックしましょう。「どんな問題が出るのか」「どのレベルまで理解が必要なのか」を把握することで、効率的な学習計画が立てられます。

アウトプット学習の効果

学習科学の研究によると:

- アウトプット学習の記憶定着率:約70%

- インプットのみの記憶定着率:約10%

この差は歴然です。私自身も、問題集を使わずにテキストを読むだけの勉強をしていた時期は、何度も同じ箇所でつまずいていました。しかし、アウトプット主体に変えてからは理解度が一気に向上しました。

アウトプットしないから、覚えられないのです。

「人に教える」前提で学習する

人に教えるためには、知識を整理し、分かりやすく自分の言葉で説明する必要があります。この過程で理解が深まり、記憶にも定着しやすくなります。

実践方法:

- 友達や家族に説明してみる

- 重要ポイントをノートにまとめる

- 先生になりきって授業をしてみる

実際に教えてみると、自分の理解が曖昧な部分が明確になり、弱点を効率的に克服できます。

ノート作成のベストタイミング

❌ 間違った順序: 勉強 → すぐにノート作成

⭕ 正しい順序: 勉強 → 問題演習 → 知識整理 → ノート作成

最初にノートを作っても、テキストの書き写しになったり、情報が整理されずに終わってしまいます。ある程度解いた後にノートを作ると、重要ポイントが明確になり、効果的なまとめができるのです。

参考書は厳選する

基本の組み合わせ:

- 網羅的なテキスト1冊

- レベルに応じた問題集

参考書を買いすぎると、どれも中途半端になってしまいます。選んだ教材を完璧にマスターすることの方が重要です。

継続力を支える心構え

完璧を求めすぎない

毎日100%の勉強ができなくても構いません。60%でも70%でも継続することが何よりも大切です。

小さな成功を積み重ねる

「今日は1時間勉強できた」「今週は計画通りに進んだ」といった小さな成功を意識的に認めることで、継続する力が育ちます。

長期的な視点を持つ

勉強は短距離走ではなくマラソンです。無理をして崩れるよりも、安定したペースで続けることが合格への近道です。

まとめ

この記事のポイント:

- 継続のコツは柔軟なシステム作りと小さなステップから始めること

- 朝の勉強習慣とスキマ時間活用で大きな差が生まれる

- アウトプット学習で記憶定着率を70%まで高められる

- 「人に教える」前提で学習すると理解度が格段に向上する

- 環境整備と仲間との切磋琢磨が継続力を支える

- 参考書は厳選し、完璧主義より継続を重視する

受験勉強は決して楽な道のりではありませんが、正しい方法で継続すれば必ず結果はついてきます。毎日勉強することが当たり前にできたら、他の受験生と大きく差をつけられます。

あなたの合格を心から応援しています!