【完全版】忙しい社会人でも合格できる!悪いのは脳や加齢ではない、やり方だ。

この記事で学べる内容

- 社会人と学生の勉強法の根本的な違い

- アウトプット主体の効率的な学習メソッド

- スキマ時間を活用した勉強のススメ

- 挫折しない環境づくりと仕組み化のコツ

- 勉強を継続させる5つの戦略

「もう20代じゃないし、今さら勉強なんて無理かも...」 「家事と育児で忙しくて、勉強時間なんて取れない」 「若い頃から勉強が苦手だったから、資格なんて取れるはずがない」

もしあなたがこんな風に思っているなら、5分だけ時間をください。

実は私も、高校卒業後は勉強から遠ざかっていた「勉強苦手組」でした。社会人になって初めて資格勉強を始めた時は、学生時代の勉強法で大失敗。テキストを最初から最後まで読み込もうとして、結局時間切れで不合格...そんな経験を繰り返していました。

しかし、ある時「社会人の勉強法」を知ってから人生が変わりました。僕の最終学歴は高校卒業で、大学受験を諦めた落ちこぼれでした。そんな僕が社会人になってから5つの資格に合格できたのは、この「社会人の勉強法」に出会ったからです。

年齢も学歴も関係ありません。正しい方法を知れば、忙しいあなたでも必ず合格できます。

社会人の勉強法は学生と違う

多くの人が資格勉強で失敗する理由は、学生時代の勉強法をそのまま使っているからです。

学生時代は時間が豊富にありました。授業でインプット、自習でさらにインプット、最後にテストでアウトプット。この「大量インプット→少量アウトプット」の流れが当然でした。

しかし、社会人の生活は全く違います。

朝は家族の準備に追われ、日中は仕事や家事、夜は疲れてクタクタ。まとまった勉強時間なんて、まず確保できません。

私自身、最初は「まずテキストを完璧に理解してから問題演習」という学生気分で挑戦しました。結果は惨敗。テキストを読むだけで疲れ果て、問題を解く頃には覚えたことを忘れている...この繰り返しでした。

そこで気づいたのは、社会人には「短時間で最大効果を生む勉強法」が必要だということです。

アウトプット主体が絶対条件

社会人が合格するための黄金ルールは「絶対にアウトプット主体」です。

米国国立研究機関の学習効果に関する研究によると、アウトプット(問題演習)を行った場合の記憶定着率は約70%、インプット(読書・講義)のみの場合は約10%という驚くべき差があります。

つまり、限られた時間しかない私たちにとって、アウトプットは「効率7倍」の学習法なのです。

私がこの事実を知ったとき、「なぜ今まで誰も教えてくれなかったんだろう」と思いました。テキストをじっくり読む時間があるなら、その時間で問題を解いた方が圧倒的に記憶に残るのです。

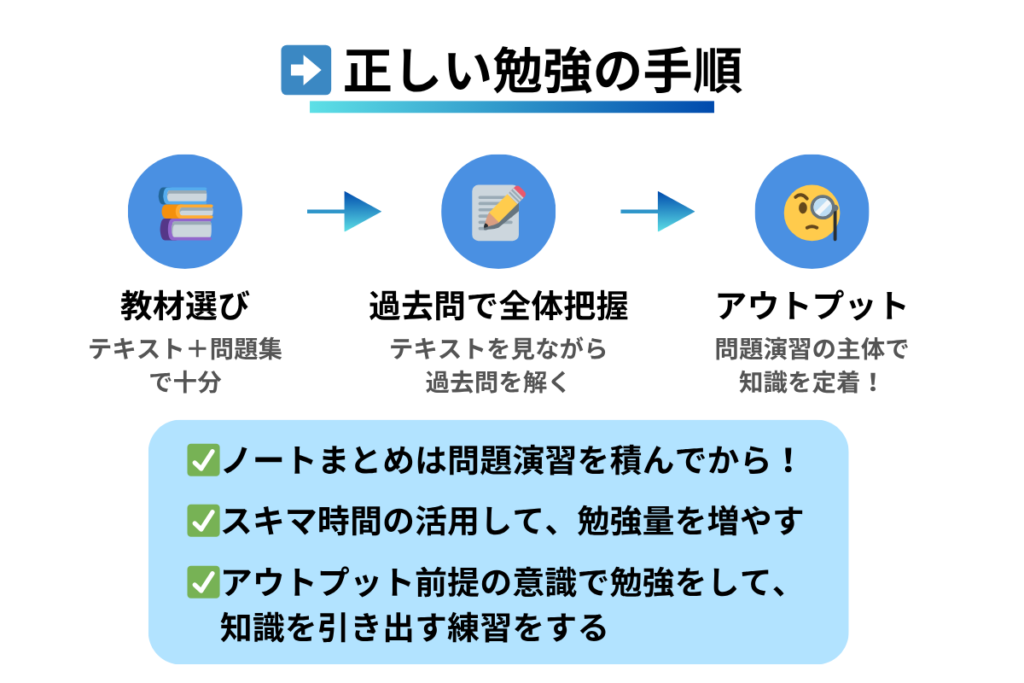

テキスト+問題集で十分

資格勉強で失敗する人の共通点は、教材を買いすぎることです。

私も過去に「念のため」と参考書を5冊、問題集を3冊、スマホアプリを2つ同時に購入し、結果的に全て中途半端になった苦い経験があります。

使用教材はテキスト1冊+問題集1冊のみ。これで十分です。

「でも、それだけで大丈夫なの?」と不安になる気持ちはよく分かります。しかし、考えてみてください。100問の問題を1回ずつ解くより、10問の問題を10回ずつ解く方が、はるかに記憶に定着します。

重要なのは教材の数ではなく、選んだ教材をどれだけ繰り返すかです。

教材選択の3つのポイント

- 過去問題集があるかどうか

- 実際の試験に最も近い形で練習できる

- 出題傾向を把握できる

- 解説が分かりやすいかどうか

- 間違えた問題の理由を理解できる

- 一人で学習を進められる

- 持ち運びやすいサイズかどうか

- 通勤電車やカフェで勉強できる

- スキマ時間を有効活用できる

1周目:過去問で全体把握

多くの人が「テキストを完璧に理解してから問題演習」と考えますが、これは時間の無駄です。

おすすめの方法は、過去問や予想問題をテキストを見ながら解くことです。

1周目の具体的な進め方

- 問題を読む

- 分からなくてもまずは考える(30秒程度)

- テキストで答えを確認

- 解説を読んで理解

- 次の問題へ進む

「こんなやり方で本当に覚えられるの?」と思うかもしれません。私も最初は半信半疑でした。

しかし、実際にやってみると驚くほど効果的でした。1周目は「あー、こんな内容があったなぁ」程度のぼんやりした理解で全く問題ありません。まずは試験の全体像を掴むことが重要です。

この方法により:

- 試験の特徴や出題傾向を早期に把握できる

- 全範囲にスピーディーに触れられる

- 重要ポイントが自然と浮き彫りになる

2周目:アウトプットに全集中

2周目からが本当の勝負です。ここで問題集を使ったアウトプットを徹底します。

ワシントン大学の研究チームが行った実験では、同じ内容を学習する際、「読み返し学習」と「問題演習」を比較したところ、問題演習を行ったグループの方が1週間後のテスト成績が50%以上高かったという結果が出ています。

私の失敗談

以前の私は「覚えてから問題を解く」という順序で勉強していました。

しかし、この方法だと:

- 覚えたつもりでも、実際には記憶が曖昧

- 問題を解く頃には忘れている

- 同じ間違いを何度も繰り返す

「問題を解きながら覚える」方法に変えてからは:

- 記憶の定着が格段に向上

- 間違いパターンを早期に発見できる

- 勉強時間を大幅に短縮できる

2周目の効果的な進め方

- その日学習した範囲を必ず問題でチェック

- 間違えた問題は印をつけて後で復習

- 正解でも理由が曖昧なものは要復習

- 解説を読んで理解を深める

覚えてからアウトプットするのではなく、アウトプットしながら覚える。これが忙しい社会人の最適解です。

断言します。あなたが覚えられないのは、加齢や地頭のせいではなく、問題を解かないからです。

アウトプットしないから、覚えられないのです。

個人的には、「どうしてもテキストを完璧に覚えてからじゃないと問題演習する気にならない…」という方は、思い切ってテキストを買わずに、問題集だけで勉強を進める方が良いと思います。そのくらい、インプット過多の人が多いのが現状です。

日常を学習時間に変える

社会人の最大の武器はスキマ時間の活用です。

私が実際に測定したところ、1日の中で活用できるスキマ時間は見直すと意外と多いものです。

- 通勤・移動時間

- 昼休み

- 待ち時間

仮に毎日60分のスキマ時間を見つけて、勉強時間に変えると、1ヶ月で約30時間の学習時間を確保できます。

スマホを最強の学習ツールに変身

多くの人がスマホを「時間を消費するツール」として使っていますが、これを「勉強するツール」に変えましょう。

私が実践している方法:

- 学習アプリをホーム画面に配置

- SNSアプリは2ページ目以降に移動

- 開きたくなるアプリほど奥に隠す

- YouTube活用法

- 通勤時間は勉強している分野のYouTubeを視聴

- メジャーな資格なら、YouTube動画だけでインプットが完結する場合も多い

- 通知設定の最適化

- 勉強の邪魔になるアプリの通知をオフ

- 本当に必要な連絡のみ通知許可

何かを得るためには、何かを犠牲にする覚悟も必要です。

私はTikTokやInstagramをスマホから削除しました。最初は「息抜きがなくなる」と不安でしたが、実際には勉強が進むことで達成感を得られ、結果的により充実した時間を過ごせるようになりました。

アウトプット前提の勉強

重要なのは、脳に知識を貯め込むことではなく、覚えた知識を引き出すことです。

カナダ・トロント大学の研究によると、「誰かに教えることを前提に学習した場合」と「自分のためだけに学習した場合」を比較すると、前者の方が理解度・記憶定着率ともに20-30%向上することが分かっています。

人に教えるためには、その知識を頭にいれるだけではなく、自分の言葉で分かりやすく説明しなければならないため、自然と定着率が上がるのです。

「教える前提」学習の実践方法

私が効果を実感した具体的な方法:

- ひとり授業をする

- 「今日は○○について説明します」と始める

- 専門用語を使わず、自分の言葉で説明する

- 余裕があれば、スライドや板書ノートなどを作ってみるのも効果的

- 家族や友人話してみる

- 家族や友人に「今日こんなことを学んだよ」と話す

- 相手が理解できるかどうかで、自分の理解度をチェック

- SNSで発信してみる

- 学んだ内容を140字でまとめてみる

- 簡潔に説明することで理解が深まる

実際に教える必要はありません。この意識を持っているかどうかだけで、学習効果は劇的に変わります。

「人に教えるつもりで勉強する」これだけで、あなたの学習効率は格段に向上します。

ノート作成の最適タイミング

「勉強といえばノート作り」と考える方も多いでしょう。しかし、タイミングを間違えると逆効果になります。

最初からノートを作ろうとすると:

- テキストの内容をただ写すだけになる

- 重要度の判断ができない

- 時間だけかかって効果が薄い

ノート作成は、ある程度問題を解いて知識が整理されてから行いましょう。

私は、30〜50問程度解いた後にノートを作り始めるのが、効果的と考えています。

- 間違いやすいポイントが明確になる

- 知識同士の関連性が見えてくる

- 本当に必要な情報だけを選別できる

この段階でのノート作成は、単なる情報整理ではなく「理解を深めるツール」として機能します。

資格勉強を継続するコツ

資格勉強で最も重要なのは継続です。試験に合格できないので、自分の頭が悪いわけでも、年齢のせいでもありません。継続できる仕組みを作れていないからです。

以下の仕組みを作ることで、無理なく続けられるようにしていきましょう!

①仲間を見つける

同じ資格を目指す仲間がいると、モチベーション維持が格段に楽になります。

一人で勉強していると「今日はサボってもいいか」という甘えが生まれがちですが、仲間がいると「あの人も頑張ってるから自分も」という良い刺激を受けられます。

私はSNSで同じ資格を目指している方々とつながり、お互いの進捗を報告し合っていました。特に効果的だったのは「今日の学習内容を投稿する」習慣です。

仲間探しの方法:

- XやInstagramでつながる

- オンラインコミュニティに参加する

- 職場の同僚や友人を巻き込む

一人で頑張るより、仲間と一緒に頑張る方が断然続けやすいです。

▼ 「人」の効果をもっと詳しく知りたい人へ

②記録して可視化する

人間は達成感を感じると継続しやすくなります。進捗や継続実績を記録し、可視化することで小さな達成感を積み重ねられます。

僕はスマホアプリで、

- 毎日の学習時間

- 解いた問題数

- 正答率

- 学習した分野

などを記録していました。

1週間、1ヶ月単位で振り返ると「こんなに頑張ったんだ」という実感が湧き、次への原動力になります。

特におすすめなのは「継続日数」の記録です。連続で勉強した日数が増えていくのを見ると「この記録を途切れさせたくない」という心理が働き、継続の大きな動機になります。

記録方法の例:

- 学習管理アプリや習慣化アプリを使用

- 手帳やカレンダーに◯✕をつける

- 日記やメモに記入する

▼ 記録をつける戦略をもっと詳しく知りたい人へ

③環境整備と仕組み化

継続できない最大の理由は「やる気に頼っていること」です。やる気は波があるため、仕組み化によって自然と勉強できる環境を作ることが重要です。

環境整備

環境を整備するのは大事です。ものが散らかり、雑然とした部屋では集中ができないし、気が散るアプリばかりのスマホが近くにあっては集中はできないでしょう。

勉強に集中するためには、「この環境だったら勉強に集中できて当たり前だよね」という環境を作りましょう。

環境整備の例

- 部屋を整理整頓する:机の上や周辺に余計なものを置かず、勉強に必要なもののみを配置する

- 照明を調整する:適度な明るさで目が疲れにくい環境を作る

- 雑音を排除する:テレビを消す、家族に勉強時間を伝えるなど静かな環境を確保する

- スマホの誘惑を断つ:通知をオフにする、勉強の邪魔になるアプリを削除またはフォルダの奥に隠す。また、勉強時間はスマホを別の部屋に置く、または機内モードにする

仕組み化

- 時間を固定する:「帰宅したらまず30分勉強」「朝食後は必ず問題演習」など、生活リズムに組み込む

- 場所を決める:いつも同じ場所で勉強することで、その場所に座るだけで勉強モードに切り替わる

- 道具を準備する:前日の夜に翌日使う教材をテーブルに置いておく

特に効果的だったのは「勉強道具を常に見える場所に置く」ことです。視覚的な刺激によって「そうだ、勉強しなきゃ」という意識が自然と芽生えます。また、勉強を始める手間が省かれることで、億劫だった勉強が好きになりました。

▼ 仕組み化についてもっと詳しく知りたい人へ

④適度なプレッシャーを生み出す

人は締切がないとダラダラしてしまう生き物です。適度なプレッシャーを意図的に作ることで、集中力と継続力を高められます。

効果的なプレッシャーの作り方:

- 試験日を決めて申し込む

- 「いつかは受験」ではなく、具体的な日程を決定

- 受験料を先に支払うことで「無駄にしたくない」心理を利用できる

- 周囲への宣言

- 家族、友人、同僚に受験日を伝える

- 他人に宣言することで後に引けない状況を作る

- 中間目標の設定

- 「1ヶ月後に過去問で70点取る」など短期目標を設定

- 受験日から逆算して週単位、1日単位の計画を立てる

⑤最低ラインを設定する

継続の秘訣は「毎日続けられる最低ラインを決めること」です。

多くの人が「毎日2時間勉強する」のような高い目標を設定して挫折しますが、重要なのは量ではなく継続することです。

私は「毎日最低5問は解く」というルールを作っていました。疲れている日でも、体調が悪い日でも、5問なら5分程度で終わります。この「絶対にクリアできるライン」を設定することで、継続の習慣が身につきました。

最低ラインの設定例

- 問題を5問解く(約5分)

- テキストを3ページ読む(約10分)

- YouTubeの解説動画を1本見る(約15分)

- 昨日の復習だけはやる

不思議なことに、最低ラインをクリアすると「もう少しやってみよう」という気持ちが湧いてきます。心理学では「作業興奮」と呼ばれる現象で、始めてしまえば意外と続けられるのです。

大切なのは、「小さく続ける」ことです。「毎日2時間勉強する!」のような高い目標は挫折のもとになり、習慣化においては逆効果になります。

▼もっと詳しく継続できる法則を知りたい人はこちらへ

まとめ

忙しい社会人でも合格できる勉強法のポイントをまとめます:

- アウトプット主体の学習を心がける

- 教材はテキスト+問題集のみに絞る

- 1周目はテキストを見ながら過去問を解く

- 2周目は問題集中心でアウトプット強化

- スキマ時間を最大活用してスマホを学習ツールに

- 「教える前提」で勉強して理解を深める

- 継続できる仕組みを作って習慣化する

資格取得は決して簡単ではありませんが、正しい方法で継続すれば必ず結果は出ます。

年齢や学歴、過去の成績は一切関係ありません。大切なのは「今日から始めること」と「正しい方法で継続すること」です。

あなたの挑戦を心から応援しています。一緒に合格を掴み取りましょう!