習慣化に失敗する本当の理由とは?きっかけを作る「トリガー戦略」で継続する方法

この記事で学べる内容

「今度こそ毎日運動する!」

「今年は必ず読書を習慣にする!」

そう決意したものの、気がつくと三日坊主で終わってしまう…。

もしかして、あなたも同じような経験をお持ちではありませんか?

実は私も、過去に何度も習慣化に挫折してきました。早起き、筋トレ、読書、語学学習、資格勉強…数え切れないほどの「今度こそ」を繰り返していたのです。

でも、ある日気づいたのです。問題は私の意志の弱さではなく、習慣化の「仕組み」を知らなかったことにあったのだと。

この記事では、脳科学に基づいた習慣化の方法を理解し、意志力に頼らずに確実に新しい習慣を身につける「トリガー戦略」をお伝えします。

- なぜ人間の脳は習慣化を「邪魔」するのか

- 「きっかけ(トリガー)」を使った習慣の作り方

- if-thenルールによる行動設計

- 環境を味方につける仕組み化のコツ

- 小さな行動から始める確実なステップアップ

人間の脳は「変化」を嫌う

「なぜ習慣化がこんなに難しいのだろう?」

私がこの疑問を抱いたのは、ジョギングを始めようと決意してから3日で挫折した時でした。毎朝6時に起きて30分走る。シンプルな計画だったはずなのに、気がつくと「今日は寒いから明日にしよう」「昨日疲れたから今日は休もう」と言い訳を重ねていました。

この時、私は重要なことを見落としていました。人間の脳は、実は変化を嫌うように設計されているのです。

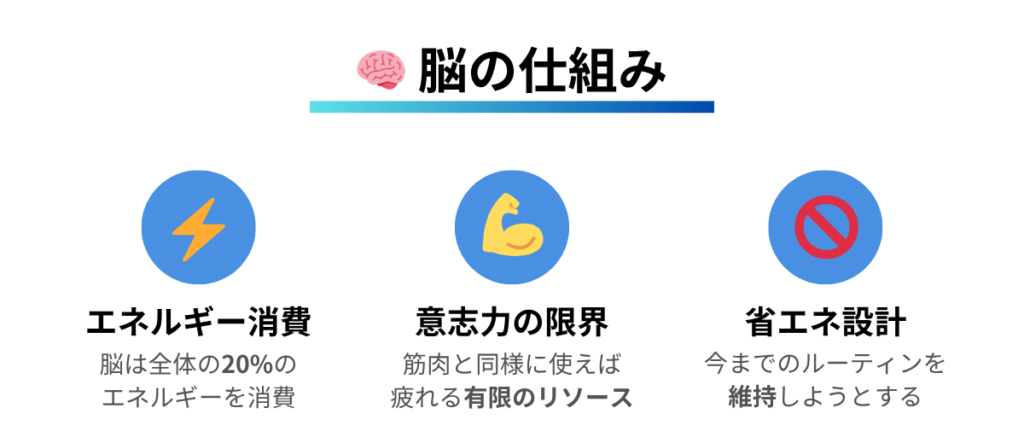

脳は「省エネモード」で動いている

神経科学の研究によると、人間の脳は全体のエネルギー消費の約20%を占める「大食い」の器官です。だからこそ、脳は可能な限りエネルギーを節約しようとします。

新しい行動を始めることは、脳にとって「余計なエネルギー消費」を意味します。いつものルーティンに従う方が、はるかに効率的なのです。

さらに、スタンフォード大学の研究では、意志力は筋肉と同様に「使えば疲れる有限のリソース」であることが分かっています。

朝から晩まで仕事で判断を下し続けた日の夜に、「今日は何を食べよう」と考えるのさえ億劫になる。これが「決断疲れ」と呼ばれる現象です。

私たちの脳は、できるだけエネルギーを節約しようとする「省エネ設計」になっているのです。

「気合いと根性」では続かない

つまり、毎日「今日も頑張ろう!」と意志のみに頼って新しい習慣を続けようとするのは、脳の仕組みに逆らう行為なのです。

これに気づいた時、私は自分を責めるのをやめました。問題は私の性格や能力ではなく、単純に「方法」が間違っていただけだったのです。

トリガーが習慣化成功の鍵

では、脳の仕組みに逆らわずに習慣を身につけるにはどうすればいいのでしょうか?

答えは「トリガー(きっかけ)」を設計することです。

トリガーの設計とは、特定の刺激や状況が、繰り返したい行動を引き起こす「きっかけ」になるようにすることです。

日常に隠れているトリガーの例

実は、私たちの生活には既にたくさんのトリガーが存在しています。

- 目覚まし時計が鳴る → 起きる

- お腹が空く → 食事を取る

- 信号が赤になる → 止まる

- 電話が鳴る → 出る

これらはすべて、特定の「きっかけ」によって行動が自動的に引き起こされる例です。意志力を使わずに、まるで反射のように行動しています。

私の実体験

実際に、私が毎日の読書習慣を身につけた時も、このトリガーの力を借りました。

最初は「毎日30分読書する」という漠然とした目標を立てていました。でも、いつ読むか決めていなかったため、「今度時間ができたら読もう」と先延ばしを繰り返していました。

そこで、「朝コーヒーを淹れる」というトリガーを設定したのです。コーヒーを淹れたら、必ずその場で本を開く。これだけのルールを作りました。

最初の1週間は意識的に「コーヒー→読書」を実行していましたが、2週間を過ぎた頃から、コーヒーを淹れると自然と本に手が伸びるようになりました。3ヶ月後には、コーヒーなしでは朝が始まらない、本なしではコーヒーが味気ないと感じるほどになっていました。笑

きっかけの作る4つの方法

①if-thenルール

最も効果的なトリガー設定法が「if-thenルール」です。これは「◯◯したら、△△をする」という条件設定によって行動を自動化する技術です。

ニューヨーク大学の研究では、if-thenルールを使用した人は、使用しなかった人と比べて目標達成率が2〜3倍高くなることが証明されています。

「if-then」ルールには2つのパターンがあります。

- 「既存の習慣」をしたら、「新しい習慣」をする

例:歯磨きをしたら、スクワットを10回する。 - 「続けたい行動」をしたら、「したい行動」が出来る(ご褒美システム)

例:本を10ページ読んだら、SNSを見る。

効果的なif-thenルールの実践例:

- 「朝起きたら、運動着に着替える」

- 「電車に乗ったら、本を開く」

- 「1時間勉強をしたら、YouTube視聴する」

- 「部屋の掃除をしたら、漫画を読む」

②環境を整える

人間の行動は、想像以上に環境に左右されます。だからこそ、環境を味方につけることで習慣化を圧倒的に楽にできます。

良い習慣を促す環境設計:

- 勉強習慣: 机の上に常に教材を置く

- 運動習慣: 筋トレグッズをすぐ使えるところに置く

- 読書習慣: ベッドのそばに本を置く

悪い習慣を断つ環境設計:

- スマホの見すぎ防止: 寝室にスマホを持ち込まない

- お菓子の食べすぎ防止: 家にお菓子を置かない

- テレビの見すぎ防止: テレビのリモコンを押入れの奥にしまう

大切なのは、「良い習慣」のきっかけが分かりやすくなるように整え、「悪い習慣」のきっかけは見えないようにして、きっかけそのものを取り除くことです。

私の友人の体験談をご紹介します。彼女は毎朝のヨガを習慣にしたいと思っていましたが、なかなか続きませんでした。そこで、ヨガマットをリビングの真ん中に常に敷いておくことにしました。

すると、「邪魔だから片付けよう」→「せっかくだから少しやってみよう」→「気持ちいいからもう少しやろう」という連鎖が生まれ、毎朝20分のヨガが習慣として定着したのです。

③行動を分かりやすく定義する

曖昧な定義では、脳は「いつやってもいい=やらなくてもいい」と判断してしまいます。だからこそ、行動は可能な限り具体的に定義する必要があります。

続けたい習慣を「いつ、どこで、何を」の型にはめて定義していきましょう。

具体的な定義の例:

- 「運動する」→「毎朝7時に、自宅のリビングで、5分間ストレッチをする」

- 「勉強する」→「毎晩9時に、リビングの机で、問題を10つ解く」

- 「早起きする」→「毎朝6時30分に、ベッドサイドのアラームで起きて、すぐにカーテンを開ける」

この「いつ、どこで、何を」の設計は、脳に明確な指令を送ります。曖昧さがなくなることで、実行時の迷いや言い訳が大幅に減ります。

そして、時間になったり、その場所についたり、行動に必要な道具を見たりすること自体が「きっかけ」へと変わってくれるのです。

④小さな行動をきっかけにする

習慣化の最大の秘訣は「小さく続ける」です。スタンフォード大学のBJ・フォッグ教授が提唱する「小さな習慣」理論によると、行動のハードルを極限まで下げることで、脳の抵抗を最小限に抑えることができます。

「小さな行動」の例:

- 読書習慣: 1日1ページから始める

- 運動習慣: 腕立て伏せ1回から始める

- 日記習慣: 一行日記から始める

- 瞑想習慣: 1分間の深呼吸から始める

重要なのは、「物足りない」と感じるくらい小さくすることです。「もう少しやりたい」という気持ちが残る程度で止めておくと、自然と続けたくなります。

この続けやすい「小さな行動」が「本来やるべきこと」を引き起こす「きっかけ」へと変わってくれるのです。

私自身、腕立て伏せの習慣は「毎日1回」から始めました。1回なら誰でもできます。そして1回やると、「せっかくだからもう少し」という気持ちになり、自然と回数が増えていきました。1回の腕立て伏せが、筋トレを行う「きっかけ」になってくれたのです。

大事なのは、「小さな行動」をして、「もっとやりたい」という欲求が生まれなければ、きっぱりとやめることです。「小さな行動さえ出来ればOK!」という考えこそが理論の肝なのです。

まとめ

習慣化に失敗する理由は、あなたの問題ではなく、脳の仕組みに合った方法を知らなかっただけなのです。

今日から実践できる習慣化の4ステップ:

- if-thenルールを設定する: 「◯◯したら、△△をする」を明確にする

- 環境を整える: 良い習慣のきっかけは見えやすく、悪い習慣のきっかけは見えなくする

- 行動を具体化する: 「いつ、どこで、何を」を詳細に決める

- 小さく続ける: 物足りないくらい小さな行動からスタートする

人間の脳は変化を嫌いますが、正しいトリガーを設定することで、その脳を味方につけることができます。

あなたも今日から、一つ小さなトリガーを設定してみませんか?