習慣化が続かない人必見!「やめることリスト」で時間を生み出す引き算術

この記事で学べる内容

「今度こそ早起きを習慣にしよう」

「毎日30分は読書の時間を作ろう」

そう決意したものの、全然継続できない。そんな経験はありませんか?

実は、習慣化に失敗する最大の原因は「何かを始めること」ばかりに注目して、「何をやめるか」を決めていないことなのです。

1日24時間という限られた時間の中で、新しい習慣を定着させるためには「引き算の発想」が欠かせません。

今回は、時間を生み出す「やめることリスト」の作り方と、「やらない習慣」を作る具体的な戦略をお伝えします。

- 習慣化に必要な「引き算思考」の重要性

- 効果的な「やめることリスト」の作成方法

- 新しい習慣を始めるための時間を確保する手順

- 「やらない習慣」を定着させるための実践的アプローチ

やめることリストが必要な理由

「何かを始める」=「何かをやめる」

これは、習慣化における人生の方程式です。1日は24時間しかありません。新しい習慣を取り入れるということは、必然的に既存の何かを手放すことを意味します。

多くの人が習慣化に失敗する理由は、この「引き算思考」を軽視しているからです。新しいことを足そうとするだけで、何も削らない。結果として時間が足りなくなり、挫折してしまうのです。

人生は「足し算」ではなく、「引き算」!

この考え方こそが、習慣化成功の鍵となります。

時間の無駄を見直す重要性

一度、日々の生活を振り返ってみてください。本当に時間を有効活用できていますか?

確かに、あえて無駄な時間を作ることは必要不可欠です。リラックスや娯楽の時間は、心身の健康維持に欠かせません。しかし、それは「主体的」である必要があります。

問題となるのは、無意識に時間を消費している行動です。

例えば:

- 朝起きてベッドでSNSをダラダラ見る

- 特に見たい番組もないのにテレビをつけっぱなし

- ゲームやSNSに没頭して気がつけば1時間経過

こうした時間を削ることで、主体的に行動する時間を増やしていきましょう。

私が受験生のときも、勉強することは当たり前になったのですが、それ以外に当たり前の習慣となっていた行動が多くて勉強時間を増やすことに苦労しました。

例えば:

- SNSのチェック

- YouTubeをダラダラ視聴

- DAZNでサッカー観戦

などに時間を多く使ってしまっていました。

しかしある日、新たな行動を習慣にするためには、不要な行動をやらない習慣を作る方がずっと大切だということに気がつきました。

こういった行動を「やらない習慣」ができると自然と勉強時間が増えていきました。

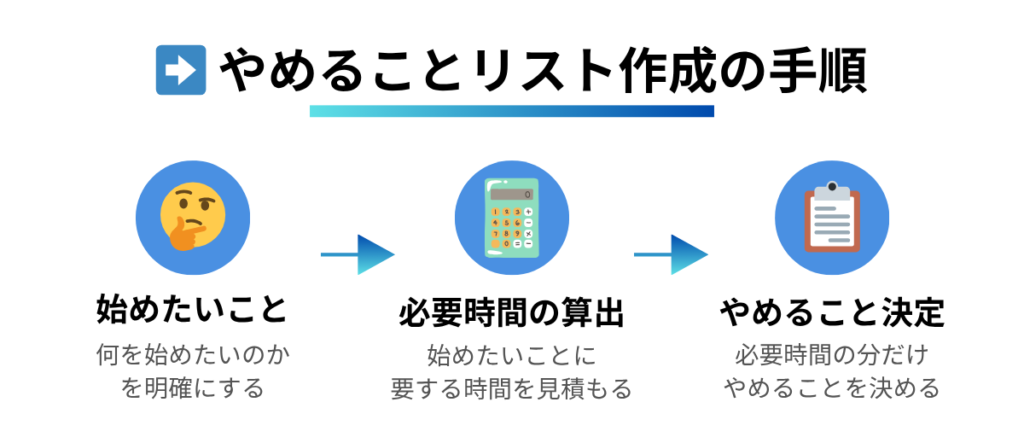

「やめることリスト」の作り方

ステップ1:始めたいことを明確にする

まずは、「何を始めたいのか」を具体的に決めましょう。曖昧な目標では、必要な時間も算出できません。

例:

- 30分のランニング

- 1時間の読書

- 20分の瞑想

ステップ2:必要時間を正確に見積もる

始めたいことに必要な時間を、準備時間も含めて正確に計算します。

例:30分のランニングの場合

- 着替え:5分

- ランニング:30分

- シャワー・着替え:10分

- 合計:45分

ステップ3:やめることを決める

必要時間分、何をやめるかを決めます。

やめること候補:

- 朝起きてベッドでSNSを見ること(15分)

- テレビを見る時間(20分)

- 趣味のルービックキューブをする時間(笑)(10分)

合計45分の時間が確保できます。

「やらない習慣」作りは難しい

重要なポイントは、やめることを決めたからといって、すぐにやめられるわけではないということです。

習慣化は、やりたいことを「続ける習慣」を作るだけではなく、やめたいことを「やらない習慣」を作る必要があります。そして、「やらない習慣」を作る方がはるかに難しいのです。

なぜ「やらない習慣」の方が難しいのでしょうか?

それは、人間の脳が「何もしない空白の時間」を嫌い、自動的に慣れ親しんだ行動を選択してしまうからです。スマホを手に取る、テレビをつける、お菓子に手を伸ばす...これらはすべて無意識の反応なのです。

明日から、歯磨きをやめると決めても、おそらく不可能に近いでしょう。

「やらない習慣」を作る方法

①環境を整える

環境を整えることは最も強力な手法です。

意志力に頼らず、物理的にできない状況を作り出します。やめたいことができない環境を作るのです。

具体例:

- SNSをやめたい場合:スマホを別の部屋に置く、アプリを削除する、通知をすべてオフにする

- テレビ視聴をやめる場合:リモコンを引き出しの奥に置く、テレビのコンセントを抜く、テレビを処分する

- 夜更かしをやめたい場合:寝室に電子機器を持ち込まない、充電器をリビングに置く

やめたい習慣をする「きっかけ」をあなたの生活から取り除くことこそが、非常に大切なのです。

②代替行動を用意する

脳は空白を嫌うため、やめたい行動の代わりになる「他の良い選択肢」を事前に用意しておくことが重要です。

具体例:

- 朝のSNSの代わりに:軽い筋トレをする、ストレッチをする、ジャーナリングを行う

- テレビの代わりに:読書、音楽鑑賞、家族との会話

- 夜食の代わりに:温かいお茶を飲む、歯磨きをする、深呼吸を10回

代替行動は「やめたい行動よりも簡単で、すぐにできる」ように設計することが大切です。

③小さく続ける

All or Nothingの思考は挫折の原因となります。段階的アプローチの方が、脳への負担が少なく継続しやすいのです。

いきなり完全にやめるのではなく、徐々に減らすことを意識しましょう。

具体的なステップ例(SNS時間を減らす場合):

- 第1週:1日2時間→1時間30分(25%減)

- 第2週:1時間30分→1時間(33%減)

- 第3週:1時間→30分(50%減)

- 第4週:30分→15分(50%減)

スタンフォード大学のBJ・フォッグ博士の研究では、小さな変化を積み重ねる方が、大きな変化を一度に起こすより6倍継続率が高いことが実証されています。

④記録をつける

記録は客観的な現状把握と改善のための最強ツールです。感情に左右されず、データで判断できるようになります。

自分なりの習慣化トラッカーを活用しましょう!

効果的な記録方法:

- 継続を記録:やめられた日に○、やってしまった日に×をつける

- 内容を記録:やってしまった内容を正確に記録(例:SNS 25分、テレビ 1時間10分)

- 感情を記録:やってしまった時の感情状態も記録(ストレス、退屈、疲労など)

記録のメリット:

- 失敗パターンの発見:「火曜日の夜によくやってしまう」「疲れている時に意志力が弱くなる」

- 改善点の明確化:「ストレス発散の別の手段が必要」

- 成長の実感:「先月は週5回やっていたが、今月は週2回に減った」

- 継続意欲の向上:「こんなにやらない習慣が続いているのだから、今日もやらないようにしよう」

⑤マインドセット

最も重要なのは、「やらない習慣」を作っている最中に失敗しても自分を責めないことです。

失敗は成長の機会であり、完璧を目指す必要はありません。

マインドセット:

- 「今日はできなかったけど、明日また挑戦しよう」

- 「先週より今週の方が改善している」

- 「失敗から学んで、環境をさらに改善しよう」

失敗した時に大切なのは、「失敗したのは自分のせいではなく、仕組みが悪いのだ」と捉えることです。

やらない習慣の形成は長期戦です。失敗を次に生かす寛容な心を持って頑張りましょう!

まとめ

- 習慣化成功の秘訣は「引き算思考」にある

- 「何かを始める」=「何かをやめる」が必要不可欠な方程式

- 無意識な時間の浪費を見直し、主体的な時間を増やす

- やめることリストは「始めたいこと→必要時間の算出→やめること決定」の順で作成

- 「やらない習慣」は「やる習慣」より難易度が高い

- 「やらない習慣」を作る5つの戦略(環境を整える・代替行動の用意・小さく続ける・記録をつける・正しいマインドセット)

「ローマは一日にして成らず」これと同様に、「習慣化は一日にして成らず!」

しかし、正しい方法で取り組めば、必ず理想の生活を手に入れることができます。

今日「やめることリスト」を作成して、新しい習慣への第一歩を踏み出しましょう!