早起き習慣化が続かない理由と成功する5つの戦略【習慣化のラスボス】

この記事で学べる内容

あなたは「明日こそ早起きするぞ!」と決意したものの、翌朝アラームを止めて二度寝してしまった経験はありませんか?

実は、早起きは「最も困難な習慣」と呼ばれています。

この記事では、早起きがなぜこれほど難しいのか、そして確実に成功させるための戦略をお伝えします。

この記事で学べること

- 早起きが習慣化の中で最も困難とされる理由

- 早起きの難しさの正体

- 失敗パターンから学ぶ「やってはいけない」習慣化テクニック

- 早起き習慣化を成功させるための具体的な5つの戦略

- 挫折しても諦めない心構えとマインドセット

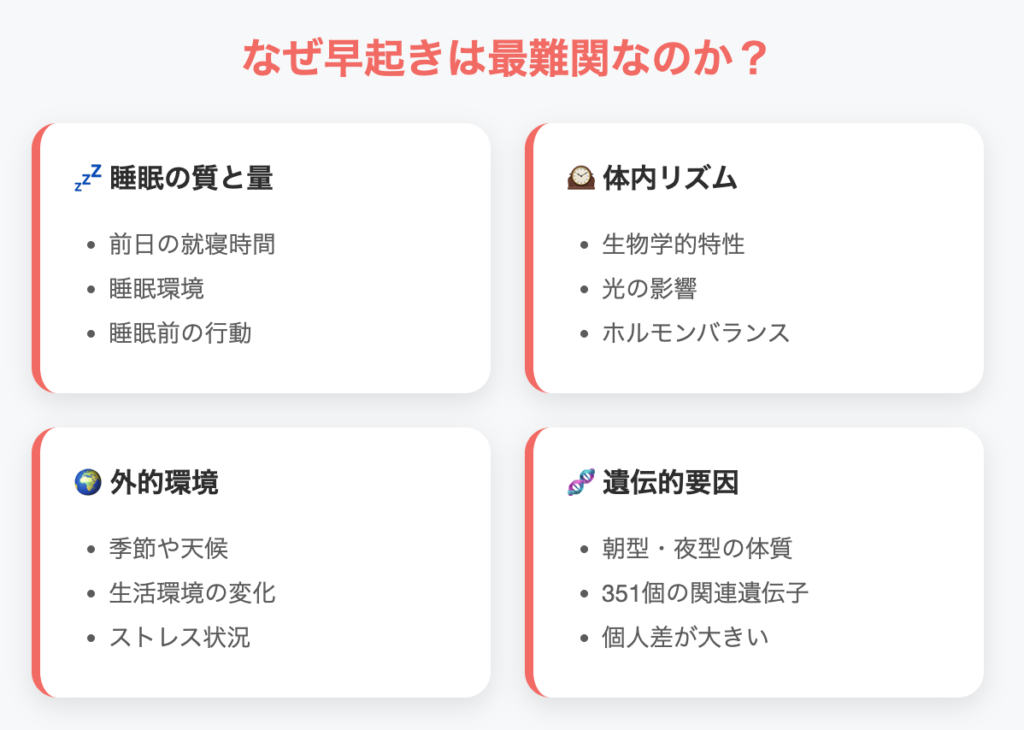

なぜ早起きは最難関なのか?

複数要素が絡む複雑システム

早起きを成功させるには、以下の要素が全て揃う必要があります。

睡眠の質と量

- 前日の就寝時間

- 睡眠環境(温度、湿度、騒音)

- 睡眠前の行動(スマホ、食事、運動)

体内リズム

- 個人の生物学的な特性

- 光の影響

- ホルモンバランス

外的環境

- 季節や天候

- 生活環境の変化

- ストレス状況

これらの要素が1つでも崩れると、早起きの成功確率は大幅に低下することが分かっています。

負のスパイラルに陥りやすい

早起きには厄介な特徴があります。それは一度の失敗が連鎖しやすいことです。

たとえば、こんな経験はありませんか?

- 金曜日の夜、つい夜更かしをしてしまう

- 土曜日の朝、予定より2時間遅く起床

- 生活リズムが崩れ、土曜日の夜も眠れない

- 日曜日も遅起きになり、月曜日の朝が辛くなる

この現象は「社会的時差ボケ」と呼ばれ、現代人の多くが経験しています。睡眠医学では、生活リズムの修復には崩れた日数の2〜3倍の時間が必要とされています。

遺伝的要因の大きな影響

実は、「朝型」「夜型」の傾向は遺伝的に決まっている部分が大きいのです。

2019年に発表された大規模研究では、起床時間に関わる遺伝子変異が351個も発見されました。つまり、生まれ持った体質によって、早起きの難易度が大きく変わるということです。

「遺伝的に夜型の人が朝型になるのは、利き手を変えるのと同じくらい困難」と言われています。

よくある失敗パターン

ここからは、私が早起き習慣を形成するまでに経験した失敗例をもとに、早起き習慣化の失敗パターンを学びましょう。

if-thenルールの誤用

実際の失敗例 「起床したら掃除する。できなかったら排水溝掃除もプラスする」

なぜ失敗するのか

- 深い睡眠でアラームに気づかない場合、ifが発動されない

- if-thenルールは「すでに習慣化している行動」をトリガーにすべき

- 早起きそのものが未習慣なので、土台が不安定

20秒ルールの逆効果

実際の失敗例 「目覚ましを止めるのに20秒以上かかる」ように設定

なぜ失敗するのか

- 朝の判断力が低下している状態で複雑な作業は逆効果

- 「めんどくさい」という感情が勝ってしまう

- アラームを止めずに放置する習慣が生まれるリスク

以上のことから分かるように、早起きの習慣化には「心理学テクニック」による仕組み化だけでは限界があります。小手先の技術だけでは達成できないのが「早起きの継続」なのです。

▼習慣化の心理学テクニックに関する記事

早起きを継続する5つの戦略

①段階的アプローチ

具体的な方法

- 週に15分ずつ起床時間を早める

- 8時起床の人が5時起床を目指す場合:約3ヶ月かける

- 急激な変化は体内リズムに大きな負担をかけるため控える

ポイント

睡眠研究では、人間の体内時計は1日あたり最大でも30分程度しか調整できないことが分かっています。

②光を戦略的に活用する

朝の光戦略

- 起床後すぐに太陽の光を浴びる

- 光で起こすアラームの使用(冬季は特に効果的)

- カーテンを開けて自然光を取り入れる

夜の光戦略

- 就寝2時間前からブルーライトを避ける

- スマホやパソコンにブルーライトカットフィルターを使用

- 間接照明に切り替える

- リビングの主照明は極力使わない(明るすぎるため)

③明確な目的設定

効果的な目的設定の例

- ×「健康のため」(抽象的)

- ○「毎朝30分のランニングで、来年のハーフマラソン完走を目指す」(具体的)

- ○「朝の1時間でプログラミング学習を進め、6ヶ月後に転職する」(明確な期限)

ポイント ドミニカン大学の研究では、具体的で測定可能な目標の方が達成確率が42%高いことが証明されています。

④人とのつながり活用

効果的な仕組みづくり

- 早起き仲間を見つけて毎朝メッセージ交換

- SNSで早起き記録を公開

- 朝活コミュニティに参加

- 家族に協力してもらう

実体験

私が早起きを習慣化できたのは、友人と「毎朝5時半から勉強開始の報告をする」という約束をしたからでした。他人との約束は、自分との約束よりも破りにくいという心理的効果があります。

⑤柔軟なシステム構築

効果的な戦略

- 「1分でも早く起きられたらOK」のルールを設ける

- 失敗した翌日は「いつもの時間」で起きる(早起きは無理しない)

- 週単位で成功率を測定(70%成功すれば合格とする)

マインドセット

「完璧主義は習慣化の最大の敵」です。失敗を受け入れ、長期的な視点で取り組むことが成功の鍵となります。

遺伝と上手に付き合う方法

夜型の人向けアプローチ

- 遺伝的に夜型の人は、7時起床を目標にする(5時起きのような無理をしない)

- 「相対的早起き」のルールを取り入れる(昨日より〇〇分早く起きられた!)

- 自分の自然なリズムから30分〜1時間早める程度に留める

夜型の強みを活かす

- 夜の時間を有効活用して朝の準備を完璧にする

- 朝の作業効率は劣るが、集中力の持続時間は長い特性を活かす

早起き習慣化の成功事例

事例1:Aさん(28歳男性)

Before

- 毎朝8時30分起床、慌てて出社

- 朝食抜き、満員電車でストレス

After(6ヶ月後)

- 6時30分起床が習慣化

- 朝の1時間半で読書、運動、朝食を余裕で完了

- 通勤時間をずらすことで満員電車も回避

成功要因

- 段階的アプローチ(週15分ずつ調整)

- 朝活コミュニティへの参加

- 「副業のスキルアップ」という明確な目的

事例2:Bさん(32歳女性)

Before

- 子供と一緒に夜更かし、朝はバタバタ

- 自分の時間が全くない状態

After(4ヶ月後)

- 5時30分起床で「ママの朝時間」を確保

- ヨガ、日記、読書で心身ともにリフレッシュ

成功要因

- 夫と協力して習慣形成

- 子供の就寝時間を30分早める工夫

- 「自分らしさを取り戻す」という強い動機

習慣化のロードマップ

Phase 1:準備期間(1〜2週間)

- 現在の睡眠パターンの記録

- 就寝時間の調整

- 朝の光環境の整備

Phase 2:導入期間(1ヶ月)

- 15分刻みでの起床時間調整

- 朝のルーティン確立

- 失敗パターンの分析

Phase 3:定着期間(2〜3ヶ月)

- 安定した早起きリズムの維持

- 季節変化への対応

- 長期的な目標との連携

Phase 4:発展期間(3ヶ月以降)

- 朝時間の最適化

- 新しいチャレンジの追加

- 他の習慣との連携強化

まとめ

早起きが習慣化の最難関と言われる理由と、成功のための戦略について解説してきました。

早起きが困難な理由

- 複数の要素(睡眠・体内リズム・環境)が複雑に絡み合う

- 一度の失敗が連鎖しやすい「負のスパイラル」構造

- 遺伝的要因の影響が大きく、個人差が激しい

成功のための5つの戦略

- 段階的アプローチで無理のない調整を行う

- 光を戦略的に活用して体内リズムを整える

- 具体的で明確な早起きの目的を設定する

- 社会的なつながりを活かしてモチベーションを維持する

- 失敗を前提とした柔軟なシステムを構築する

重要なマインドセット

- 完璧主義を捨て、長期的視点で取り組む

- 遺伝的特性を受け入れ、現実的な目標設定をする

- 失敗を学習の機会として捉え、諦めずに継続する

早起きを習慣化できた人は、まさに「習慣化レベルMAX」と言えるでしょう。現在挑戦中の方は、最難関に挑んでいる勇敢なチャレンジャーです。

適切なアプローチと戦略があれば、早起きの習慣化は決して不可能ではありません。

あなたも今日から、無理のない範囲で早起きチャレンジを始めてみませんか?