習慣化のコツ|脳科学で証明された継続する方法とご褒美システム

この記事で学べる内容

「また三日坊主で終わってしまった…」

「今度こそは続けよう!」

と意気込んでも、気がつくとやめてしまっている。そんな経験、ありませんか?

実は私も、何度も同じことを繰り返していました。筋トレを始めては1週間で挫折、読書習慣をつけようと意気込んでは2日で本を開かなくなる。そのたびに「自分は意志が弱いんだ」と自分を責めていました。

でも、ある日気づいたんです。問題は意志の強さではなく、脳の仕組みを理解していなかったということに。

人間の脳には、「今すぐ得られる小さな報酬」を「将来得られる大きな報酬」よりも魅力的に感じてしまう特性があります。実はこの特性を逆手に取ることで、習慣化を驚くほど簡単にすることができるんです。

今回は、「ご褒美」を活用した習慣化の方法をお伝えします!

この記事で学べること:

- なぜ人間は「今すぐの報酬」に惹かれるのか

- 報酬への期待が行動の原動力となる

- 報酬は大きさではなく、タイミングが大切

- 良い習慣に「即時の喜び」を、悪い習慣に「即時の苦痛」を設計する方法

人間はすぐに報酬が欲しい生物

まず、なぜ私たちは将来の利益よりも、今すぐ得られる利益を選んでしまうのでしょうか?

ハーバード大学のデイビッド・ライブソン教授の研究によると、人間は将来の報酬を現在価値に換算する際、1年後の10,000円を現在の500〜1,000円程度の価値としか認識しないことが分かっています。

つまり、私たちの脳は「将来の大きな利益」を大幅に割り引いて評価してしまうのです。

例えば、筋トレを続けることで得られる「6ヶ月後の理想の体型」よりも、「今すぐソファでゴロゴロする快適さ」の方が魅力的に感じてしまうんです。

これは進化の過程で獲得した特性だと考えられています。狩猟採集時代には「今すぐ食べられる食料」の方が「将来手に入るかもしれない食料」よりもはるかに価値が高かったんです。

「報酬への期待」が行動を生む

ドーパミンは、よく「快楽物質」と呼ばれますが、実際にはもっと複雑で興味深い働きをしています。

カリフォルニア大学の研究により、ドーパミンは「報酬そのもの」ではなく「報酬への期待」に反応して分泌されることが明らかになりました。

さらに驚くべきことに、期待していた報酬が実際に得られると、ドーパミンの分泌は減少してしまいます。これが「慣れ」や「マンネリ」の正体なんです。

私も読書習慣を始めた頃、最初の2週間は「今日も本を読めた!」という達成感で続けられました。でも3週間目に入ると、同じ達成感では物足りなくなってきたんです。当時はこの仕組みを知らなかったので、「自分のモチベーションが低いんだ…」と落ち込んでいました。

しかし、この脳の特性を理解すれば、習慣化に活用することができます。

良い習慣に喜び・悪い習慣に苦痛

脳の仕組みを理解したところで、いよいよ実践的な方法をお伝えします。

習慣化を成功させるためには、以下のように報酬と罰のタイミングを設計することが重要です。

良い習慣の場合

- 行動直後に喜び・ご褒美を得られるようにする

- 将来の大きな利益は補助的な動機として活用する。(読書を続ければ、より多くの知識を得られる等)

悪い習慣の場合

- 行動直後に罰・苦痛を感じるようにする

- 将来の大きな損失も意識させる。(これを食べたら、太ってしまう等)

- 悪い習慣をしなかった時に起こる利益を考える(浪費するのをやめたら、貯金が自然に増える等)

このように設計することで、良い習慣は「魅力的」になり、悪い習慣は「つまらないもの」になります。また、実際にその報酬を獲得できることで、良い習慣が「満足できるもの」になり、罰や苦痛を味わうことで、悪い習慣は「避けたいもの・嫌なもの」へと変わってくれるのです。

報酬はタイミングが大切

ハーバード大学の研究では、「即時報酬」を組み込んだ習慣化プログラムの成功率は、従来の方法と比べて約40%高いことが報告されています。

また、行動経済学の実験では、小さな即時報酬(100〜200円程度)でも、習慣継続率を25%向上させる効果があることが確認されています。

これらの研究結果は、「報酬の大きさ」よりも「報酬のタイミング」が習慣化に重要であることを示しています。

ご褒美システムで習慣化を攻略!

報酬システムを作る

行動に対して、即座に得られるご褒美を設定しましょう。重要なのは行動とほぼ同時に報酬を得ることです。

私の実践例:

- 腕立て伏せ10回完了 → 好きなYouTuberの動画を見る

- 本を10ページ読了 → 好きな飲み物を飲む

- 早起き成功 → 好きなご飯を朝食にする

報酬を魅力的にすることで、行動する欲求が生まれやすくなります。

私自身も、休日になかなか早起きができなかったのですが、「休日に早起き出来たら、お気に入りのカフェに行く」というご褒美を作ったところ、継続できるようになりました。

受験生時代は「この10問解いたら、〇〇ちゃんからのLINEに返信する」という小さなご褒美を設定していました。今思えば、これも立派な即時報酬システムだったんですね。笑

「報酬への期待」でワクワク感を持続

ドーパミンは「予期」の段階で最も多く分泌されます。これを活用して、事前に報酬を決めておき、それを楽しみにしながら行動しましょう。

報酬を予期させる例:

- 即時報酬の設定(1番効果的!)→ 「〇〇というご褒美があるから、行動しよう!」

- 1週間継続達成 → 好きなカフェでお気に入りのケーキ

- 1ヶ月継続達成 → 欲しかった本を迷わず購入

- 3ヶ月継続達成 → プチ旅行や特別な体験

大切なのは、報酬を事前に決めて、それを心の支えにすることです。

私は時々、月曜日に「今週の目標達成したら、週末に映画を見る」と決めて、一週間その楽しみを心の支えにしたり、「1ヶ月連続で早起きを継続できたら、Amazonでほしかった〇〇という商品を購入する」などと決めて、それを買うことを胸を躍らせながら、継続を楽しんでいます。

「即時報酬」と「報酬への期待」の2つを上手く活用することが出来ると、習慣が楽しくなっていきますよ!

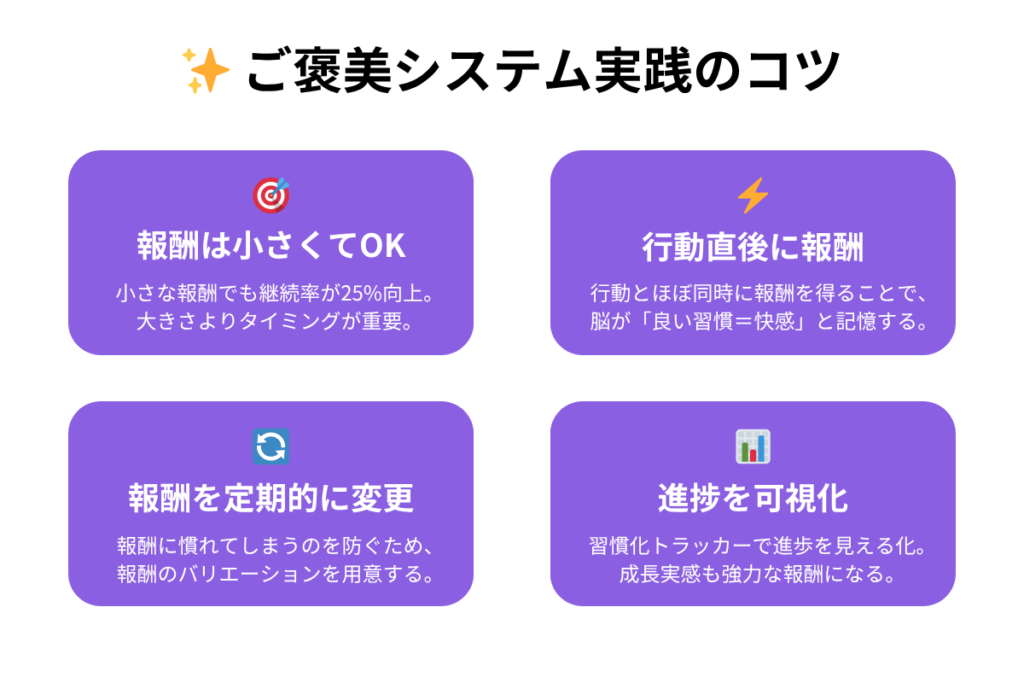

新鮮さを保つ「バリエーション戦略」

スタンフォード大学の研究では、同じ報酬を繰り返し受け取ると、3週間程度でドーパミンの反応が50%以上低下することが報告されています。

報酬を設定しても、「行動したい!」という感情が薄れてきたと感じたら、報酬自体を変更する必要があるかもしれません。

具体的な変化の例:

- 筋トレ完了後:好きな音楽1曲 → 美味しいプロテイン → YouTubeの視聴

- 読書完了後:コーヒー1杯 → 好きなお菓子 → 気になっていたドラマ視聴

- 早起き成功後:特別な朝食 → 好きなカフェへ行く → 好きなアニメを視聴

ご自身で「こんなご褒美あったらいいな」と感じるものを設定してみてください!

進捗の可視化で「成長実感」を報酬に

進歩を目で見えるようにすることで、達成感を与え、それを感じることが報酬の一種となります。いわゆる「習慣化トラッカー」と言われるものですね。

効果的な可視化方法:

- カレンダーに○×を記入する(連続記録が視覚的に分かる)

- 数値やグラフでの進捗管理(右肩上がりのグラフは強力な報酬)

- ビフォーアフターの写真撮影(変化が実感できる)

私の友人は、英語学習の習慣化のために、毎日学習した単語数をExcelグラフで記録していました。3ヶ月で2,000語を覚えることができ、「グラフが右肩上がりになる様子を見るのが毎日の楽しみになった」と話していました。

社会的なつながりを活用

人との繋がりや承認もドーパミン分泌の強力な要因です。オックスフォード大学の研究によると、社会的な承認を受けたときのドーパミン分泌量は、金銭的報酬を受けたときと同程度かそれ以上であることが分かっています。

効果的な方法:

- SNSでの進捗報告

- 家族や友人への毎日の報告

- 習慣化チャレンジを仲間と一緒に行う

私は読者や知人からの応援コメントが、想像以上に継続の力になっています。

悪い習慣には「即時の苦痛・罰」

良い習慣に報酬を与えるのと同様に、やめたい悪い習慣には即座に「苦痛」や「罰」を与える設計も効果的です。

具体的な方法:

- 二度寝をしてしまった時 → お昼ごはんをスナック菓子にする(不快感・罪悪感)

- 筋トレをサボった時 → 翌日の楽しみを1つ減らす(機会損失)

- 夜更かしした時 → 貯金箱に1,000円入れる(経済的損失)

重要なのは、行動と同時またはできるだけ早いタイミングで「苦痛」を感じることです。

「そんな罰を設定したくらいで、続くなら困ってないよ!」と思われる方もいるかと思いますが、個人的には、「罰を決めておくこと」が何よりも重要だと思います。

私も、罰を設定しても「今日はしょうがない」と罰を執行しない時があります。その時には、「自分で決めたことも出来ないのか…」という強い罪悪感を心のどこかで抱いてしまいます。

罰が自動で与えられたらベストなのでしょうが、この何とも言えない罪悪感が、悪い習慣への「不快感」へと変わってくれるのです。

注意!デジタルによる過剰刺激

ドーパミンを活用する際に注意すべき点があります。それは「過剰な刺激」への依存です。

現代社会では、SNS、ゲーム、動画の刺激など、簡単に強いドーパミンを得られる環境が整っています。これらに慣れてしまうと、読書や運動といった「穏やかな満足感」では物足りなくなってしまいます。

カリフォルニア大学の研究では、1日3時間以上スマートフォンを使用する人は、1時間未満の人と比べて新しい習慣の定着率が30%低いという結果が出ています。

対策:

- 通知をオフにして集中できる環境を作る

- 朝の1時間はスマホを触らない「デジタルデトックス時間」を設ける

- SNSの使用時間に明確なルールを設ける(1日30分まで等)

スマホやデジタルコンテンツとの向き合い方は、現代に生きる我々が持つ永遠のテーマかもしれません。

まとめ

この記事のポイント:

- 人間は「将来の大きな報酬」より「今すぐの小さな報酬」を魅力的に感じる

- ドーパミンは「報酬への期待」で分泌される

- 良い習慣には「即時の喜び」を、悪い習慣には「即時の苦痛」を設計する

- 良い習慣を「魅力的」かつ「満足できる」ものに変える

- 悪い習慣を「つまらない」かつ「イヤで避けたい」ものに変える

習慣化は意志の力の問題ではありません。脳の仕組みを理解し、それに合わせた環境を設計することが成功の鍵です。

ドーパミンと即時報酬システムは、その仕組みを理解して上手に活用すれば、最強の「習慣化パートナー」になってくれます。

まずは1つの習慣に、小さな「即時報酬」を設定することから始めてみてください。きっと今までとは違う継続感を体験できるはずです。

脳科学と行動経済学の面白さにすっかりハマってしまった、こたろうより。